いつぶりか思い出せないほど久しぶりに『キル・ビル Vol. 1 & Vol. 2』を観たら、思いがけずハマった

先日、女性エージェント達が大暴れするスパイアクション映画『355』を映画館で観たんですけど、その上映前に『ガンパウダー・ミルクシェイク』という新作映画の予告が流れました。

そのときに、『ジョン・ウィック』や『キル・ビル』からの影響を感じて面白そうだなと思ったものの、そういや『キル・ビル』ってずいぶん前に観たきりで内容の覚えも朧げだな、と気がついたので、レンタルビデオを利用して再鑑賞してみました。

そしたらハマっちゃったんですよ。思いがけず。自分でも意外なことに。

こんなに面白かったっけ?と。

演出や衣装が奇抜でド派手なアクション映画、という印象だったんですけど。

ストーリーは単純明快です。タイトル通り。キル・ビルを英語にするとKill Billで、ビルとは暗殺者集団のボスの名前なので、すなわち『ビルを殺せ』というのがタイトルです。

主人公はかつてビルの組織に所属していた女性の殺し屋、ザ・ブライド。ユマ・サーマンが演じるザ・ブライドの復讐譚で二本立ての、超ボリュームです。

Vol. 1では復讐対象者の家をめちゃくちゃにする決闘や病院からの逃走、どこかがおかしい日本の登場にいきなりの無駄にかっこいいアニメ挿入、居酒屋を血の海にする一対多のド派手なチャンバラ、ととにかく目を引くアクションが展開されます。

それに対し、Vol. 2ではぐっと落ち着いたトーンで物語が展開され、動機や人となりに焦点が当てられることで、荒唐無稽さや突拍子のなさが影を潜め、渋さと深みが増しています。見応えのある一対一が続いたり、忘れた頃に意外性のある不意打ちがあったりと、痺れるシーンが多いです。

覚悟を決めた緊張感の満ちた会話から決闘への流れとか、最高でしたね。特に最後の決闘。椅子に座って対面での会話からいきなり剣を抜いて切り結ぶとか、アイデアも秀逸。

映像美もすごかったですね。ザ・ブライドが復讐を決意するに至った襲撃事件の舞台は片田舎の小さな教会なんですけど、幹線道路の脇にポツンと建っている教会の中から外から、印象的な構図をビシバシ決めまくっているんですよ。

このカメラワークの凄さは、趣味でデジタル一眼レフで写真撮影するようになったからこそ気がつけた点かもしれません。

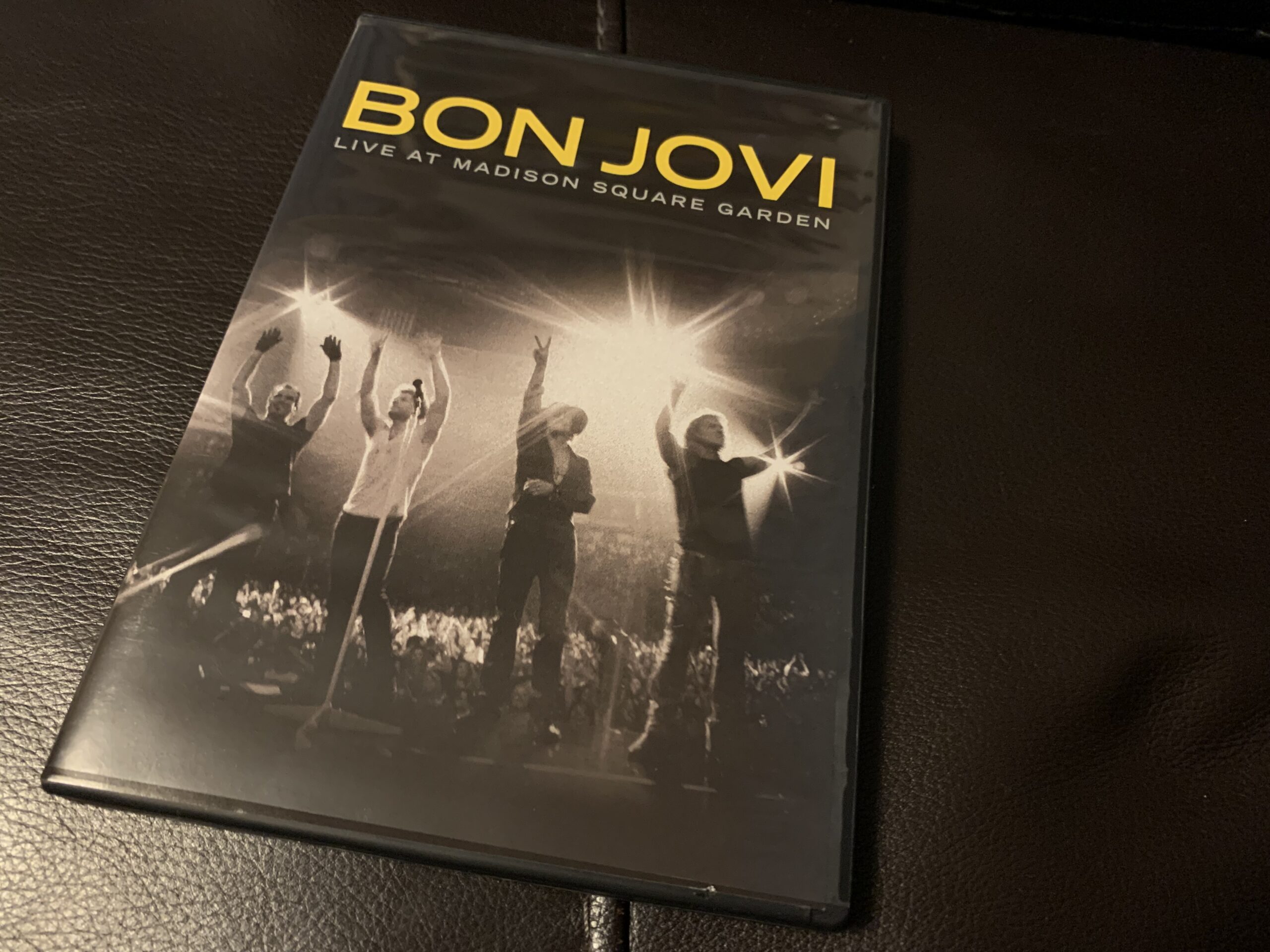

あまりにハマりすぎて、隣の市のブックオフに通りがかりついでに寄ってみたら『キル・ビル Vol. 1 & Vol.2』のツインパックDVDが売っていたので買ってしまいました。

ほんとはBlu−rayで欲しかったのですが、日本盤はプレミア化して高騰していたので、いつか再発するまでこれで物欲をやり過ごします。