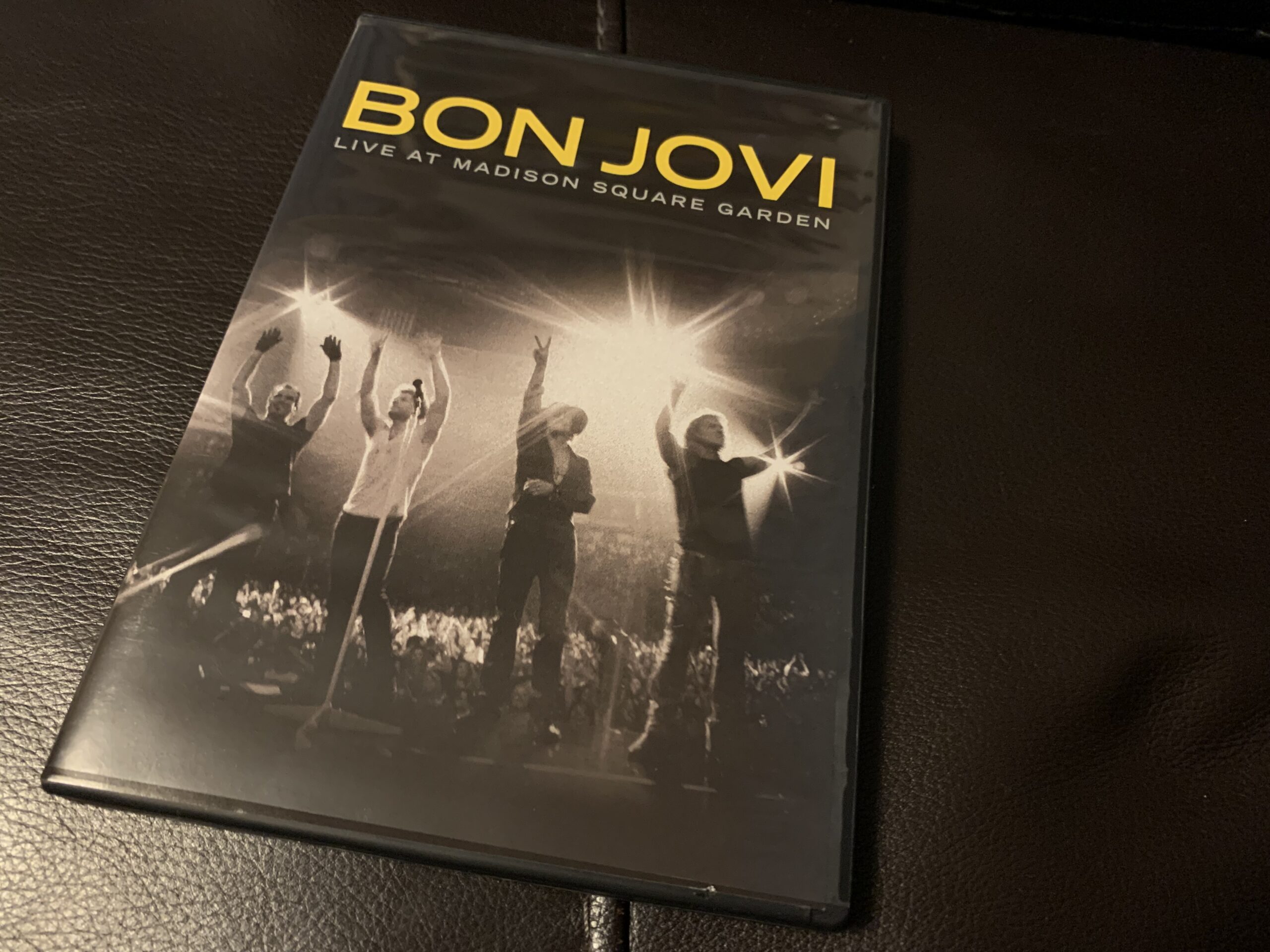

Bon JoviのライブDVD『Live At Madison Square Garden』を買った

買っちゃいました。タイトルのとおり、Bon JoviのライブDVD『Live At Madison Square Garden』を。しかも輸入盤。約1800円の安さに負けて。

格安輸入DVDは、去年Bon Joviのベストヒットビデオ集『Greatest Hits The Ultimate Video Collection』を買ったら盤面傷だらけ(再生、スキップ、チャプター選択などに影響なかったのでそのまま所持しています)のものが届いて懲りたはずが、また冒険したくなってしまいました。

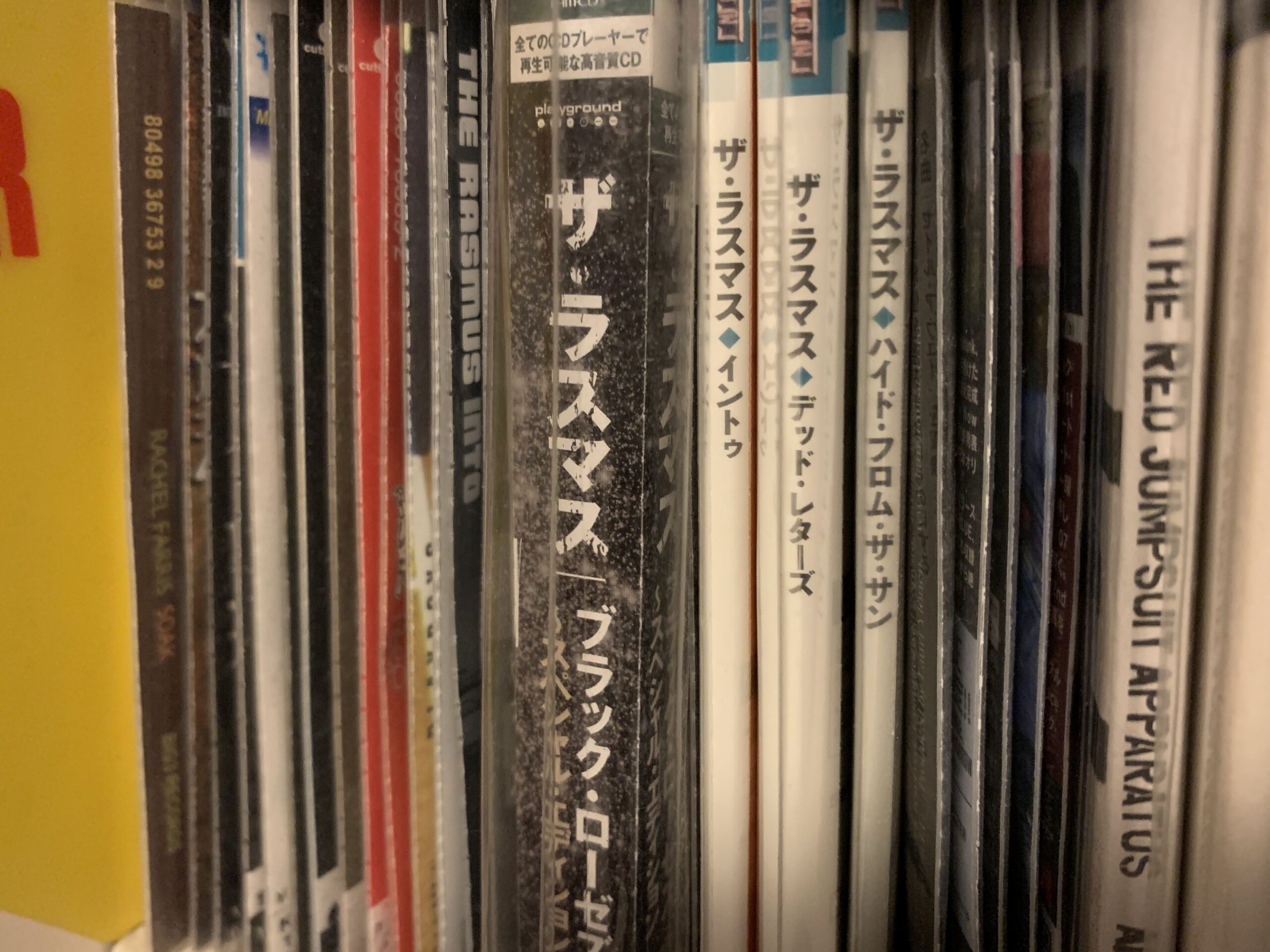

というのも、そのBon Joviのベストヒットビデオ集ですが、メガヒット曲17曲のMVとそのライブ版の計34曲という冗談みたいな特大ボリュームなんですけど、ライブ集は様々な公演からの寄せ集めだったからです。

寄せ集めの何が悪いって、シームレスに繋がっていないので、一曲終わるごとにブルーレイ再生機から読み込み動作音が鳴り、ぶつ切り感が大きい。これに想像以上に興を削がれてしまうのです。

小さな会場でのしっとりとしたアットホームなアコースティックセットや、巨大なスタジアムやアリーナでのエネルギッシュなフルセットがぶつ切りで混在していて、継ぎ接ぎ感甚だしくて没入感に欠けるため、ライブ版は寄せ集めよりも一夜の公演通しのほうがいいな、としみじみと感じ入ってしまいました。

そこで、ベストヒットライブ集の中でも一際輝いているマディソン・スクエア・ガーデンでのライブDVDを買ってみることにしました。輸入盤しかありませんでしたが、安かったので。

リージョンコードについて明記されていなかったのが不安ではありましたが、無事に再生できました。盤面にも擦り傷は皆無だったのでひと安心。当たり外れがあるのかもしれないですね。

この『Live At Madison Square Garden』には、アルバム『Lost Highway』のリリースに伴う2008年のワールドツアーの模様が収められています。

会場はアメリカ、ニューヨークにあるアリーナ、マディソン・スクエア・ガーデン。NBAファンにはニューヨーク・ニックスの本拠地としてもおなじみのあのアリーナです。

360度客席に囲まれた臨場感満点のステージで、Bon Joviが客席からの熱気にも負けない、白熱のステージを繰り広げています。

アルバム『Lost Highway』のツアーであるにも関わらず、アルバムからの曲は少なめでベストヒット的なセットリストになっているところが、嬉しくもあり微妙でもある、ちょっと複雑な点ですね。

往年のメガヒット曲がたくさん聴けるのは嬉しいですが、その反面アルバムの曲があまり聴けないのは残念です。

劇場で『Encore Night』を観たときにも同じことを感じたのですが、”Keep The Faith”はスタジオ版をCDで聴くと正直それほどでもないのが、ライブだとシャッフルビートとベースラインが際立って、途端にノリノリで楽しい曲に変貌するのが面白いですね。いわゆる、ライブ映えする曲だということなのでしょう。

“Always”や”I’ll Be There For You”といったバラード曲では、アドリブジャムセッションのような熱気を帯びたアウトロで、RichieのギターとBryanのキーボードのソロバトルのような競演が聴けて、最高です。

公演まるごと収録ではないというのは残念ですが、映像も音質もクオリティ高く、Bon Joviのパフォーマンスも絶好調なので、1800円はバーゲンプライスです。お買い得にもほどがある。

やっぱり、Bon Joviはかっこいいですね。かっこいい。知ってましたが再確認しました。

ベスト盤『Cross Road』で洋楽ハードロックの世界へと誘い、劇場版ライブ『Encore Night』で最近のアルバムへの再評価を促し、『Greatest Hits The Ultimate Video Collection』でライブDVDへの興味を引き、そのライブDVD『Live At Madison Square Garden』でライブバンドとしてのBon Joviの魅力を見せつける。

私の音楽愛好家歴に楔を打ち続ける。いくつになっても、いつまでもBon Joviはかっこいい。永遠に特別なバンドのひと組です。