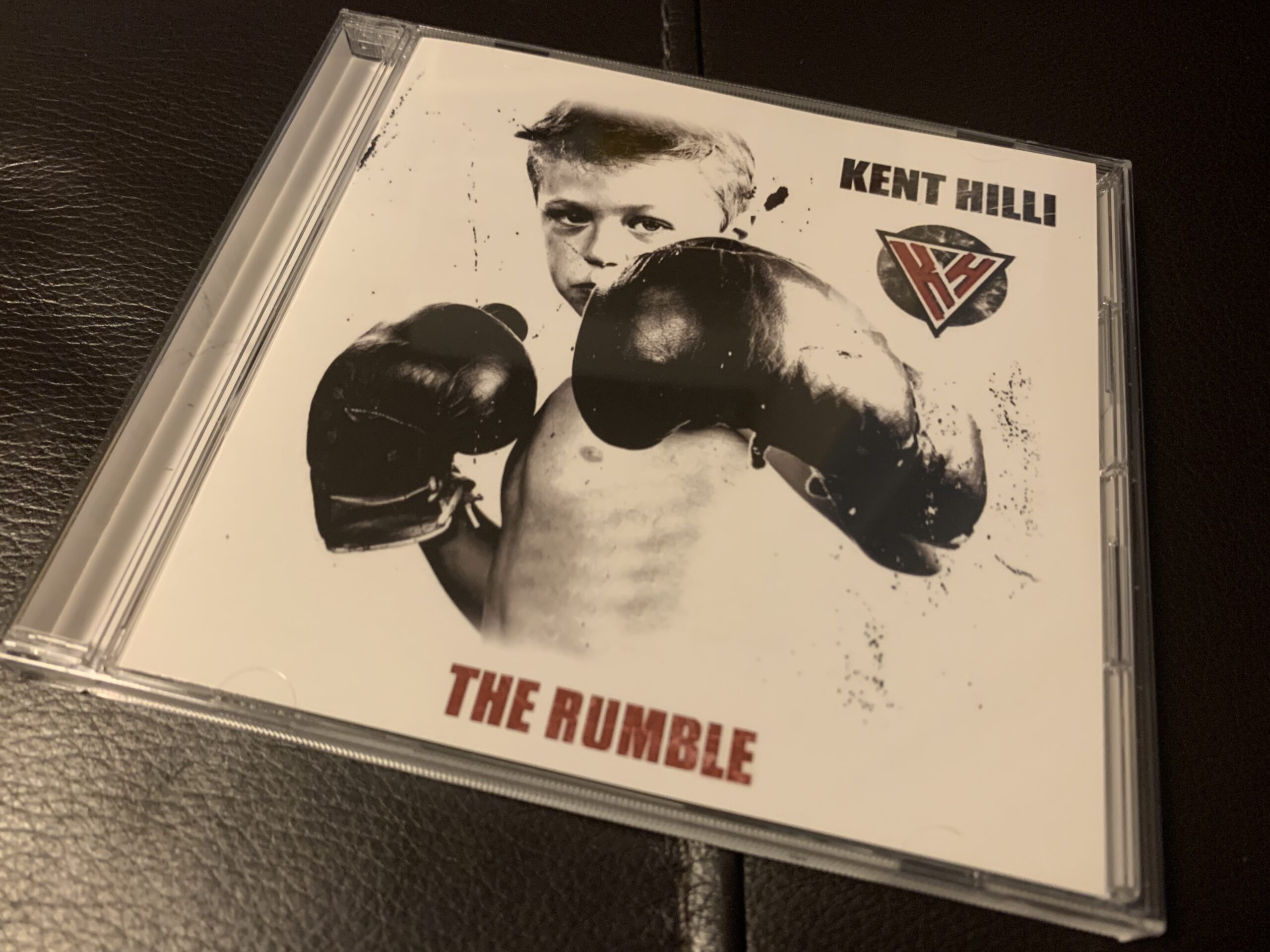

Perfect Planのヴォーカリスト、Kent Hilliのソロデビューアルバムが素晴らしい

Perfect PlanのヴォーカリストであるKent Hilliがソロアルバムをリリースする、という報せを聞いたとき、まず私の頭をよぎったのは(ペース早くね?)という疑問でした。

というのも、去年、2020年にPerfect Planの2ndアルバムをリリースしたばっかりだったからです。Kent Hilliはバンドでもほとんどの作詞作曲に関与しています。今回のソロアルバムも共作も何曲かあるとはいえほぼ自分で書いているので、作品発表の間隔が短いことが気になりました。

創作意欲の表れか、ちょうど今なにかがキていて勢いが留まるところを知らない状態なのか。

ライナーノーツによると、来年にはバンドの3rdアルバムをリリースしたいというのだから、驚きのハイペースです。コロナ禍のせいで満足なライブ活動ができない結果、スタジオでの新曲制作が捗っているという、皮肉な背景もあるのでしょうが。

Kent Hilliのソロアルバムと記述しましたが、より正確性を期すならば、本作のプロデュースとすべての楽器パートを担当したMichael Palaceとのコラボ作品である、ともいえるでしょう。

Kent Hilliがアコースティックギター弾き語りの楽曲データをMichael Palaceへと送り、それをもとにMichael Palaceが楽器隊の音を肉付けし、曲に仕上げたのですから。

すべてのサウンドをMichael Palaceが手掛けた、というのがミソですよね。本作の強みはここにあります。Michael Palaceのサウンドが好きなんですよね。特にギターの音色が。きらびやかで華のある音色の響きがたまらないんですよ。

Kent Hilliが書いた強力な楽曲が、Michael Palaceの音色で彩られる。想像しただけで垂涎モノですし、実際に手元に届けられたアルバムの出来は期待以上でした。キーボードやギターが華々しく活躍する、ポップかつキャッチーなハードロック。

マルチプレイヤーがひとりで音作りすると、無駄が削ぎ落とされすぎて淡白な音になったり、得意な楽器と必要最低限はこなせる楽器で差が大きくて音が詰めきれなかったり、プロダクションが拙かったりして、甘いところが悪目立ちしがちなんですけど、それも皆無。

これが発端となってこのふたりが中心の新プロジェクト立ち上がったりしないかな、と夢想したくなるほどの快作です。