スウェーデンのメロディアス・ハードロック・バンドNestorの三十年越しのデビューアルバムには、タイムカプセルを開けたかのような驚きが詰まっていた

いつからでしょう。

せっかく音楽CDを買っても、ろくにブックレットに目も通さずに、音を聴いただけでそのバンドを知ったような気分になって、あまつさえ満足するようになってしまったのは。

そんなことだから、私は明記されていた情報を見落とし、インタビューや解説を読むまでその事実を知る由もなく、今このときになって驚天動地の驚きを覚えることになりました。

まさか、1989年に結成するも当時はデビューに至らず、三十年以上が経った2021年についに念願のデビューアルバムをリリースしたNestorのヴォーカリストであるTobias Gustavssonが、かつて好きでよく聴いていたMizへの楽曲提供や、作曲兼ギタリスト担当として女性ヴォーカリストと組んだItchycooで活動していたとは。

いやぁ、びっくりしました。青天の霹靂でしたね。

うそ?マジ!?と思わずMizやItchycooのアルバムのブックレットを引っくり返して、クレジットを確認しちゃいましたからね。ここに来て、こんなふうに、好きなアルバムに繋がりが生まれるとは。感無量というか、さわやかな感心や感動の趣がありました。

小学生の頃に埋めたタイムカプセルを掘り返したら、これに近い気分に浸れるんでしょうかね。もしかしたらおイタしていて覚えもない古傷を抉られるのかもしれませんが、幸いTobias Gustavssonは名作に関わっていたので、美しい思い出が呼び起こされました。

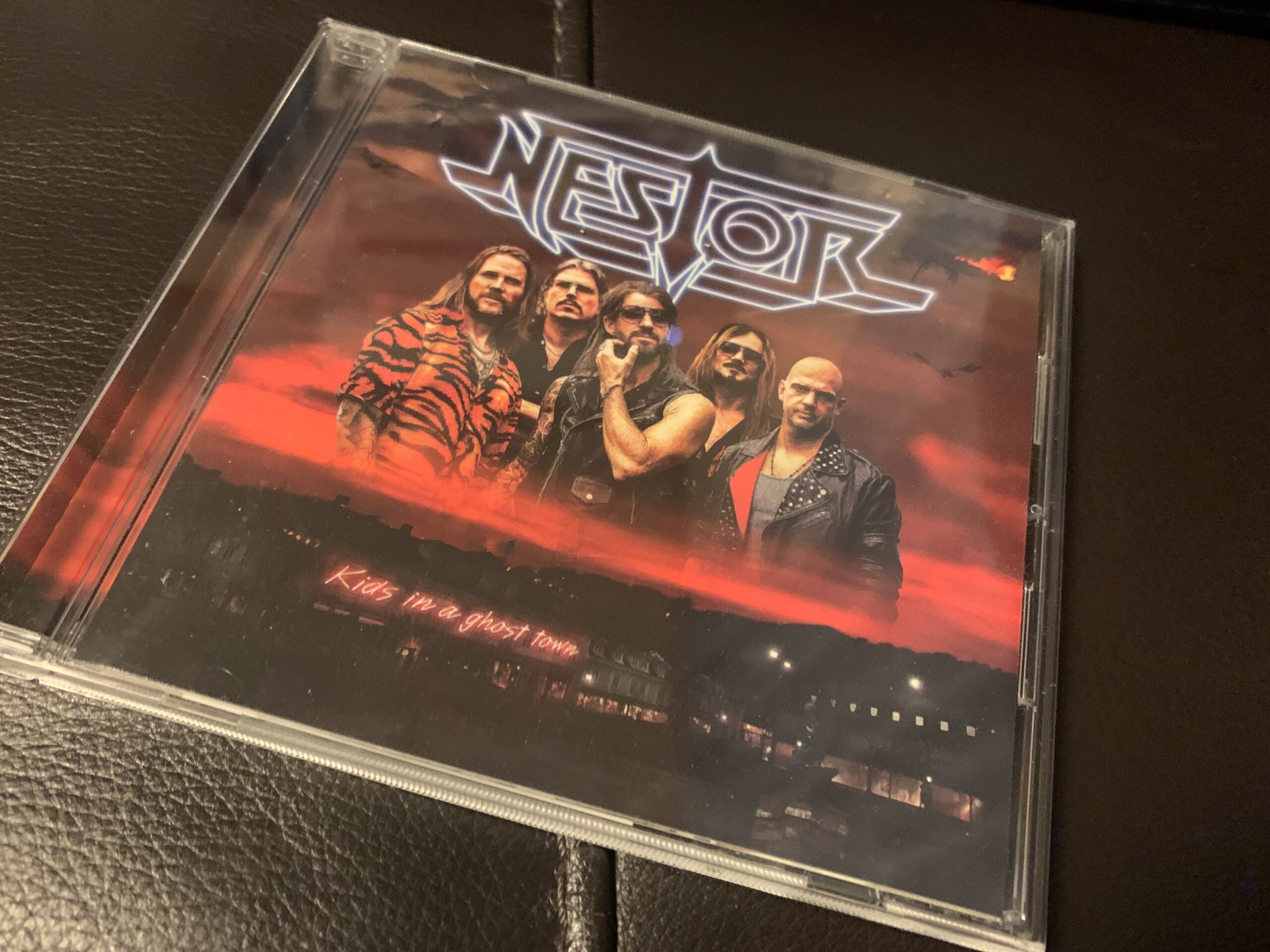

Nestorのデビューアルバムである『Kids In A Ghost Town』がまた、80sリバイバルというか、レトロで懐かしい感じのエレクトロニカなサウンドを取り入れた、北欧っぽくもアメリカンぽさもあるキャッチーなメロディアス・ハードロックに仕上がっているものですから、喜びもひとしおです。

この三十年、ソングライターとして様々なプロジェクトに関わってきたTobias Gustavssonが中心となって曲を書いていることもあって、本作に収録されている曲はどれも素晴らしいです。構成も凝っていて、ただ良い曲が並んでいるだけでなくて、ここぞというポイントに差し込まれたイントロやFMラジオ風のSEなど、雰囲気を盛り上げる演出もニクいです。

特に、Samantha Foxをゲストに迎えたデュエット曲”Tomorrow”は出色ですね。当然そんなわけはないんですけど、知っていても(あれ?この曲、映画『ギルド・オブ・エイジズ』で使われてたっけ?)と確認したくなるほど、80年代アメリカン・ハードロックへの憧憬をモノにしています。

三十年以上溜め込んだ想いがついに結実した、その喜びがあふれる強力なアルバムです。