初めて『デス・プルーフ』を観たら、結末が快感すぎて思わず変な声がもれた

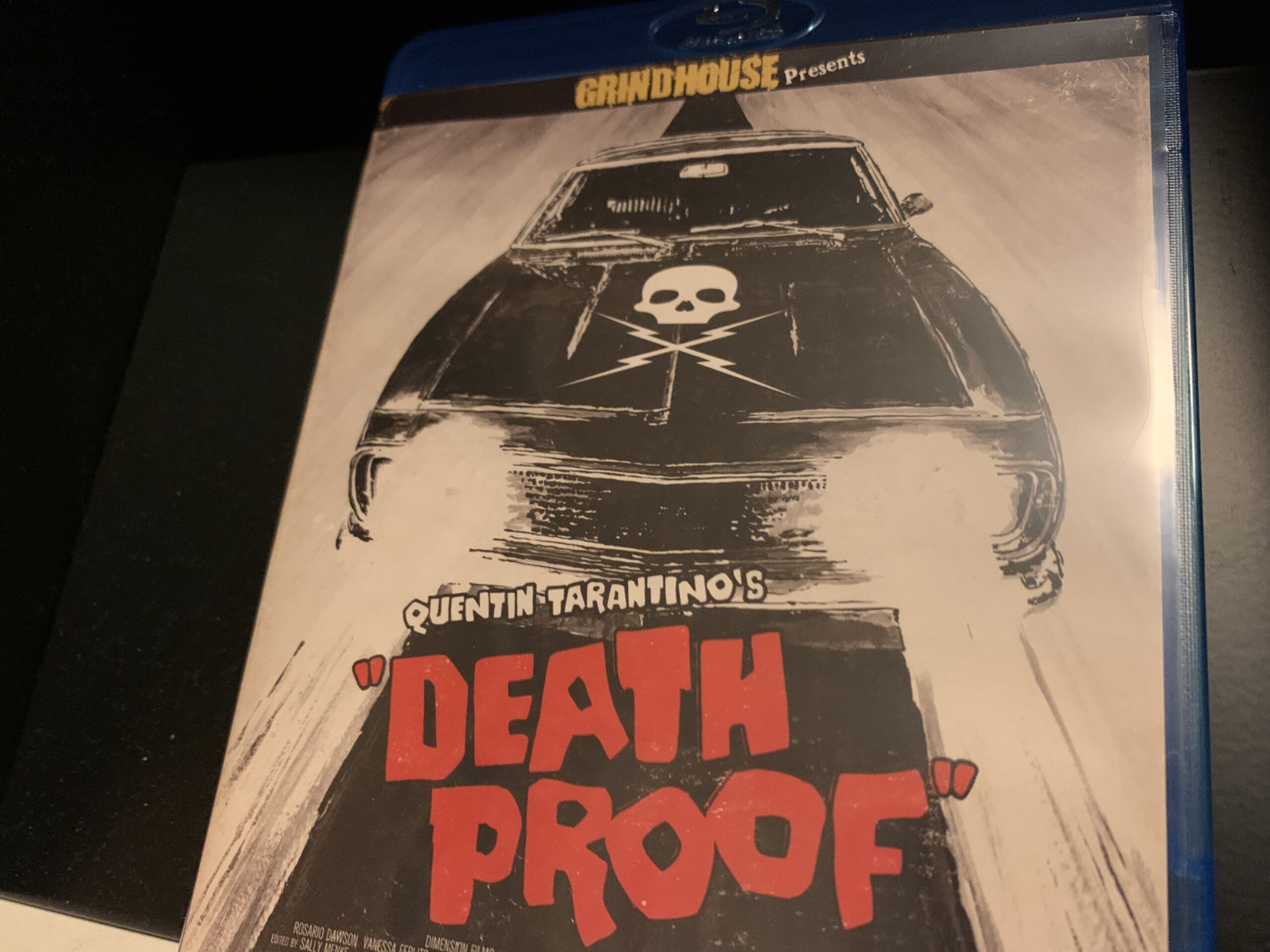

『デス・プルーフ』はクエンティン・タランティーノ監督の五本目の長編映画で、2007年に公開された作品です。

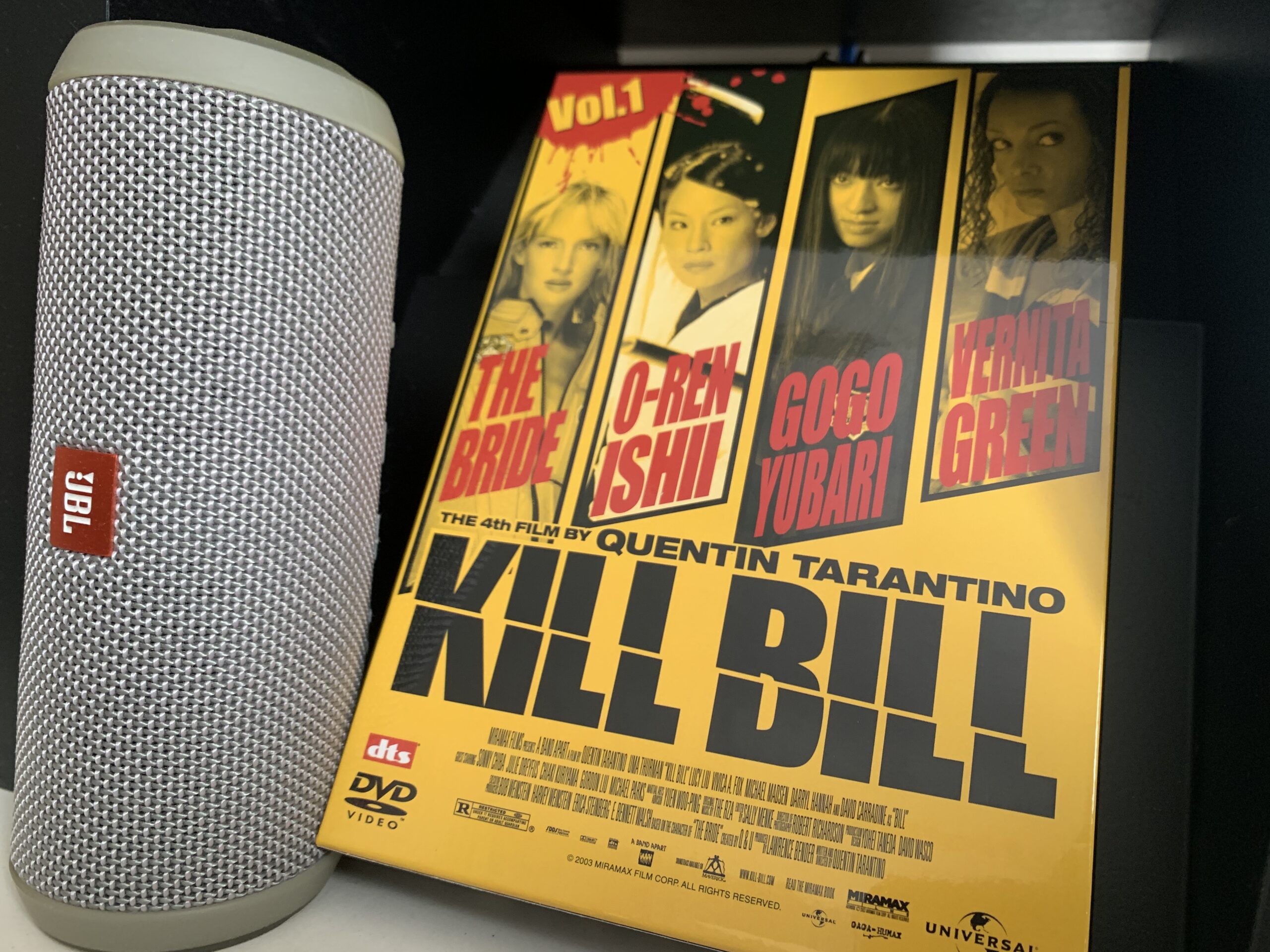

前作が『キル・ビル』で、この次が『イングロリアス・バスターズ』と、いかにもハリウッドらしい見栄えのある大作に挟まれているので、やや損をしている映画かもしれません。

昔『パルプ・フィクション』は面白いなと思ったものの『レザボア・ドッグス』と『キル・ビル』にはあまりハマらず、『イングロリアス・バスターズ』で衝撃を受けたものの過去作を見返すことはしなかったので、『デス・プルーフ』は未視聴のままでここまで来てしまいました。

超久しぶりに『キル・ビル』を観直してみたら思いがけずハマってしまって、その流れでタランティーノ監督の他の過去作も観てみようという気になりまして、初めて視聴する運びとなりました。

事前情報として予告も見ずにDVDを借りてきたので、再生ボタンを押して数分後には戸惑っていました。

何だこれは。私は一体何を観ているのだろう…。

延々と、ハッピーな青春を謳歌している妙にエロいうら若き女性のガールズトーク。今にも擦り切れそうなフィルム映像みたいな質感の画質にも困惑しました。

これは無理かも。今にも切れそうな集中力。それをギリギリで繋ぎ止めていたのは、今作のヒロインと思われる妙にエロい女の子たちの扇情力。

女子会がお開きとなったところで、このあとどうなるんだろうと思っていたらド変態のイカれた性癖大爆発で目が点に。しばし呆けてたらそのまま何事もなかったかのようにガールズトーク第二部が幕を開けたので、またここから丁寧に積み上げていくのか、すごいなと感心しました。

ということは、このコたちにもあの悲劇が訪れるのか…と暗澹たる先を予想していたら、華麗なる大逆襲にテンション爆上げ。そして結末の爽快感。天竜人の横暴にブチ切れて殴り飛ばしたルフィに通じる爽快感が全身を駆け抜けました。

感動しました。泣いてはいないですけど、しかし、この感情は間違いなく感動でしょう。

タランティーノ監督にしか撮れない世界観だと思います。これに憧れて真似しようとしたところで、退屈だけど何故か気になるという綱渡りを渡らせることができずに、脱落者を量産するだけでしょう。

やっぱりすごいですね。世界中にタランティーノ監督の熱狂的なファンがいるはずですよ。

気に入りすぎてBlu−ray買ってしまいました。これはたまに真夜中に見て、結末で歓喜の声を上げたくなる傑作です。