冬キャンプをやるときに気をつけていること

漫画『ゆるキャン△』人気とここ数年のアウトドアブームで、シーズン真っ盛りのファミリーキャンプはもちろん、冬のソロキャンプを楽しむ人もぐっと増加しました。

私もそのひとりで、ブームに乗って少しずつ道具を買い集め、ついには実際にキャンプを楽しむようにもなりました。

まだまだ回数は少ないので、偉そうに語れるほどの経験もノウハウもありませんが、厳しい寒さとの戦いになる冬キャンプについて、目指すべき境地と見えてきたことがいくつかあるので、ここに書き記しておきます。

まず目指すべき境地ですが、敵を知り己を知れば百戦危うからず、ここです。

冬キャンプは夏と違って凍死や火事、暖房器具による一酸化炭素中毒の危険性が高まります。自分の装備の特性と注意点をよく理解し、これらの危険性を少しでも下げる努力も求められます。

それをやや乱暴にひと言でまとめると、敵を知り己を知れば百戦危うからず、という境地になります。

では、この境地に少しでも近ずくために、私が心がけていることを書いていきます。

温暖な地元で冬キャンプする

まずはキャンプ地選びですね。私は静岡県西部地方の太平洋側という、日本でも有数の冬でも温暖な地域に暮らしています。この利点を最大限に活かし、恵まれた地元で冬キャンプをします。

冬の伊豆高原や富士五湖でキャンプしてみたい、という、いわゆる冬キャンプらしい冬キャンプへの憧れもありますが、寒冷地でのキャンプは一歩間違うと命に関わるので、軽はずみな冒険心はぐっと堪えるべきでしょう。

従いまして、この記事では寒冷地での雪中キャンプや厳冬期の登山テント泊などを想定した対策は一切書かれていないので、ご了承ください。

その上で冬にしては気温も高めで風も弱い日を選ぶ

さらに細かく好条件を選びます。

いくら地元が日本でも有数の温暖な地域でも、雪がちらつくような猛烈な寒波の襲来中にキャンプするのでは、気象条件が悪すぎてせっかくの地元の利点が意味がなくなってしまいます。薪ストーブや灯油ストーブなどの暖房器具を持っていないので、恵まれた気象条件は必須です。

気温が高く風も弱いという好条件を味方につけることで、寒さの脅威を抑えます。

最低気温が10℃以上であれば理想的ですね。この気温なら、今手元にある装備だけでも、全然寒さを感じずに快適に一夜を越せるので。

たとえ気温が高くても、風が強いとタープやテントが崩壊したり、焚き火を諦めざるを得なかったりと不安要素が増えるので、キャンセルを検討します。

オートサイトを利用して即クルマに逃げ込めるようにしておく

万が一の避難場所ですね。寒くて寒くてどうしようもなくて、最後の駆け込み寺。テントの中が寒すぎてどうにも寝られなかったら、クルマの中に寝袋を移動してそこで寝る、というのもひとつの手です。

夜中にエンジンをかけてヒーターで暖を取るなどという迷惑行為は言語道断なので、くれぐれもそんなことをせずに済むように装備を整えましょう。

お湯を注ぐだけですぐに飲めるスープを常備しておく

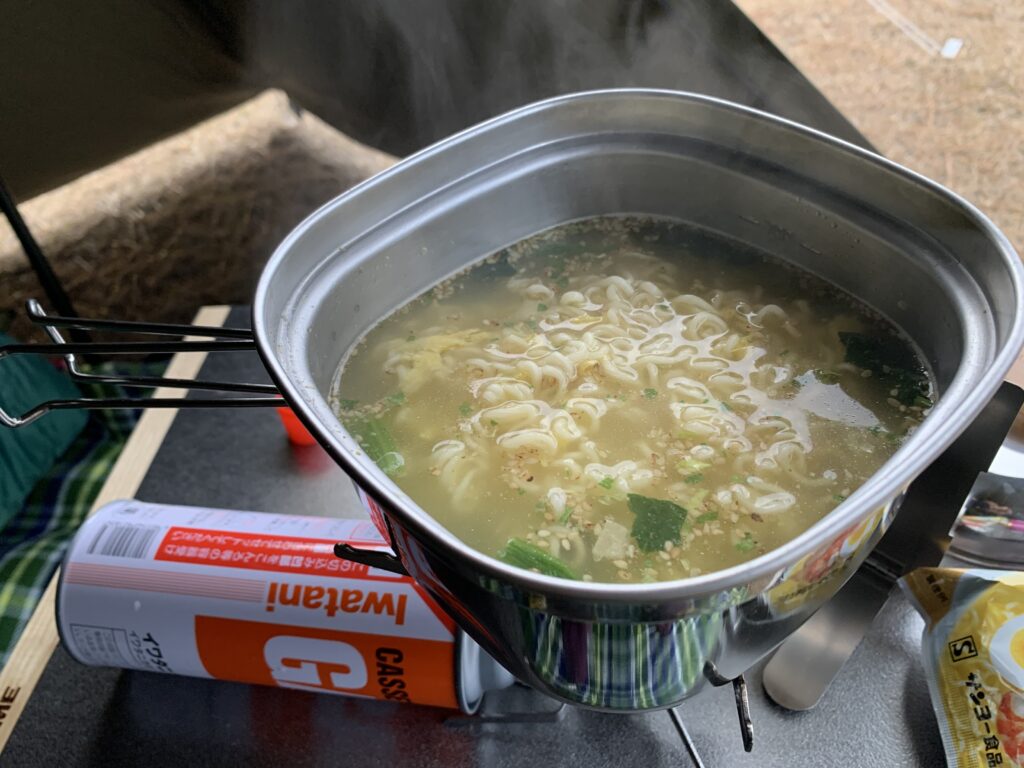

便宜上スープと書きましたが、何でもいいです。インスタントコーヒーでもココアでも緑茶でも、なんならカップラーメンでも。寒いなぁ、冷えるなぁ、となったときに、お湯を注ぐだけですぐに飲めるものを用意して、暖を取れるようにしておく。これが大事です。

自分の場合は、インスタントのカップスープやおしるこをバッグに忍ばせてあります。

朝にはサッポロ一番塩ラーメンを食べてます。朝、外で寒さに震えながら食べるラーメン、これがまた美味いんですよ。ただ、朝ラーメンにハマったあおりで、ホットサンドメーカーを全然使わなくなってしまったという誤算も。

気象条件に対する必要装備の基準を知り、さらに奥の手の防寒対策を用意する

最後はこれまで述べてきたことと重複するところもあるんですけど、キャンプ当日の気象条件をチェックして、これなら最低限これだけの装備を持っていけば大丈夫だろう、と判断できるようになる基準を知っておくことですね。

気温が何度のときにはこの装備では寒かったとか、気温が何度のときにはこの装備で寒さ知らずで過ごせたとか、条件と必要装備を把握しておきます。

そこにさらに、まだ寒かった場合に備えて奥の手の防寒対策をいくつか用意しておけると、なおいいでしょう。

自分のこれまでの経験上では、慎重に装備を揃えて万全で望む真冬のキャンプよりも、ちょっと暖かくなってきた春先のキャンプで油断してしまって、寒の戻りに当たったときが厳しかったですね。寒くて、寝られずに朝までに何度も起きて。なので、自分はむしろ春先にキャンプするとなったら身構えてしまいます。場合によっては冬キャンプよりも締めてかからないとやばいぞ、と。

春は日中は温かいとはいえまだまだ朝晩が冷え込むので、油断せずに防寒対策が必要です。